高二生物必修3,种群数量变化知识考点总结

2019-01-02 10:44:08三好网

本节属于生态学部分的基础,是生态学研究的最小单位,内容主要包括种群的特征、种群的数量变化和探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化三个方面的内容,其中种群的数量变化是本节的重中之重。种群是指在一定自然区域内的同种生物的全部个体。我们研究种群主要研究其数量特征,种群密度是种群最基本的数量特征;出生率和死亡率,迁入率和迁出率是决定种群大小和种群密度的直接因素;年龄组成和性别比例不直接决定种群密度,但是能够用来预测种群密度的变化趋势。种群个体在其生活空间中的位置状态或布局称种群的空间特征,通常有均匀分布、随机分布、集群分布三种类型。

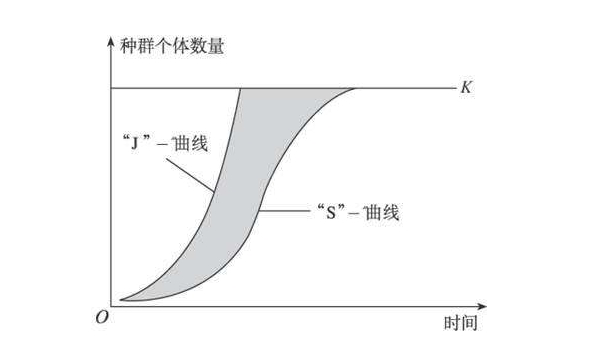

种群数量的变化我们主要研究种群的数量增长曲线,有“J”型曲线和“S”型曲线两种类型。“J”型曲线是在理想状态(食物空间条件充裕、气候适宜、没有敌害等)下种群数量增长的形式,以时间为横坐标、种群数量为纵坐标来表示,曲线大致呈“J”型;可用公式Nt=N0λt表示,(λ表示第二年是第一年的倍数)由图形和公式都可看出,没有K值。

“S”型曲线是自然条件(资源和空间是有限的)下,种群经过一定时间的增长后,数量趋于稳定的增长曲线。环境容纳量(即K值)是指在环境条件不受破坏的情况下,一定空间中所维持的种群最大数量。种群数量达到K值后保持稳定,一般情况下,种群数量为K/2时增长速率达最大值。此问题的研究可用于生产实践中的渔业捕捞、控制有害动物等方面。

种群数量的变化考点分析:

本节内容在高考中通常以选择题的形式出现,考查对种群特征的理解掌握情况,其中种群密度和种群的数量变化曲线是以往的常考知识部分。在平时测试时,简答题部分通常考查种群密度的调查的实验和探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化实验。

种群数量的变化知识点误区:

年龄组成只是预测种群密度的变化趋势,但该趋势不一定能实现,因为影响种群数量变化的还有气候、食物、天敌等。对于人口数量的变化一般不同于自然种群。自然条件下,种群数量变化都是“S”型,包括外来物种入侵,除非题目中告知了理想条件下或实验室条件下或外来物种入侵的早期阶段或无环境阻力的条件下,才可以考虑“J”型变化。对有害动物的控制我们要想法降低环境容纳量来解决,如引入天敌、断绝食物来源等措施,而不能是控制在K/2左右。

(一)种群数量的“J”型曲线

1、条件:食物和空间条件充裕、气候适宜、没有敌害等理想条件下。

2、特点:种群数量每年以一定的倍数增大。3、数学模型:指数函数型。

(二)种群增长的“S”型曲线

1、原因:自然环境条件是有限的,如资源、空间、天敌等的制约。

2、特点:种群达到环境条件所能允许的最大值——环境容纳量(即K值)后有时停止增长,有时在K值上下波动。

二、影响种群数量变化的因素:(一)内因

1、起始种群个体数量。

2、导致种群数量增加的因素:出生率和迁入率。

3、导致种群数量减少的因素:死亡率和迁出率。

(二)外因

1、自然因素:气候、食物、天敌、传染病等。

2、人为因素:种植业、养殖业发展,砍伐森林,猎捕动物、环境污染等。

三、“J”型曲线和“S”型曲线的比较

(一)曲线比较(如下图)。

(二)列表比较

项目“J”型曲线“S”型曲线

(三)联系:两种增长曲线的差异主要是因环境阻力大小不同,对种群增长的影响不同。因而有:“J”型曲线因环境阻力增大而成“S”型曲线。

四、种群数量变化规律在生产中的应用

(一)对于濒危动植物而言,由于环境污染、人类破坏等,造成环境对于此种生物的K值变小,通过建立自然保护区等措施提高环境容纳量,是保护这些生物的根本措施。

(二)在“S”型曲线中,种群数量达到环境容纳量的一半(K/2)时,种群增长速率最大,资源再生能力最强。因此,在野生生物资源合理开发利用方面,要保证捕捞或利用后,生物种群数量不得低于K/2,这样既可获得最大利用量,又可保持种群的高速增长。

五、探究培养液中酵母菌种群数量的变化

(一)问题:培养液中酵母菌种群数量的变化是怎样随时间变化的?或不同温度(或O2、CO2等)条件下酵母菌种群数量变化情况?或不同培养液(加糖和不加糖)中酵母菌种群数量变化情况如何?

(二)假设:根据上述问题,大胆提出合理的假设。

试管编号ABC

管内

液体培养液/mL1010

无菌水/mL10

酵母液/mL0.10.10.1

温度条件28℃5℃28℃

(三)设计实验(如右表)。

(四)采用抽样检测方法——显微计数。

(五)注意事项

1、显微镜计数时,对于压在小方格边线上的酵母菌,应只计固定的相邻两个边及其顶角的酵母菌。

时间/天123456…

数量/个

2、从试管中吸出培养液进行计数前,需将试管轻轻振荡几次,目的是使培养液中的酵母菌均匀分布,减少误差。

3、结果记录最好用记录表,如下(请设计):

4、每天计数酵母菌量的时间要固定。

5、培养和记录过程要尊重事实,不能主观臆造。